駐車場経営は何坪から?面積・収益・配置のノウハウ

目次

1.はじめに

「駐車場経営に興味はあるけれど、自分の土地でどれくらいの台数を確保できるのか分からない」「30坪や50坪の土地でも本当に収益化できるのか」と悩む方は少なくありません。特に相続や転用で手に入れた土地は、形がいびつだったり、狭かったりするケースも多く、「この広さで駐車場経営が成り立つのだろうか」と不安に思うものです。

この記事では、駐車場経営に必要な1台あたりの面積、坪数ごとの駐車可能台数と経営イメージ、さらに広さを問わず成功するための実践的なポイントをわかりやすく解説します。最後には、オーナーの負担を減らしながら安定収益を実現する方法も紹介しますので、土地活用を検討中の方はぜひ参考にしてください。

2.駐車場経営に必要な広さの基本

駐車場を成功させるために欠かせないのが「1台あたりに必要な広さ」の把握です。単に車が停まればよいのではなく、利用者がストレスなく出入りできる十分なスペースを確保しなければなりません。区画が狭すぎれば「停めにくい駐車場」として敬遠され、逆に広すぎると収益効率が下がってしまいます。そのため、車両サイズ・通路幅・レイアウトの3点をセットで考えることが重要です。

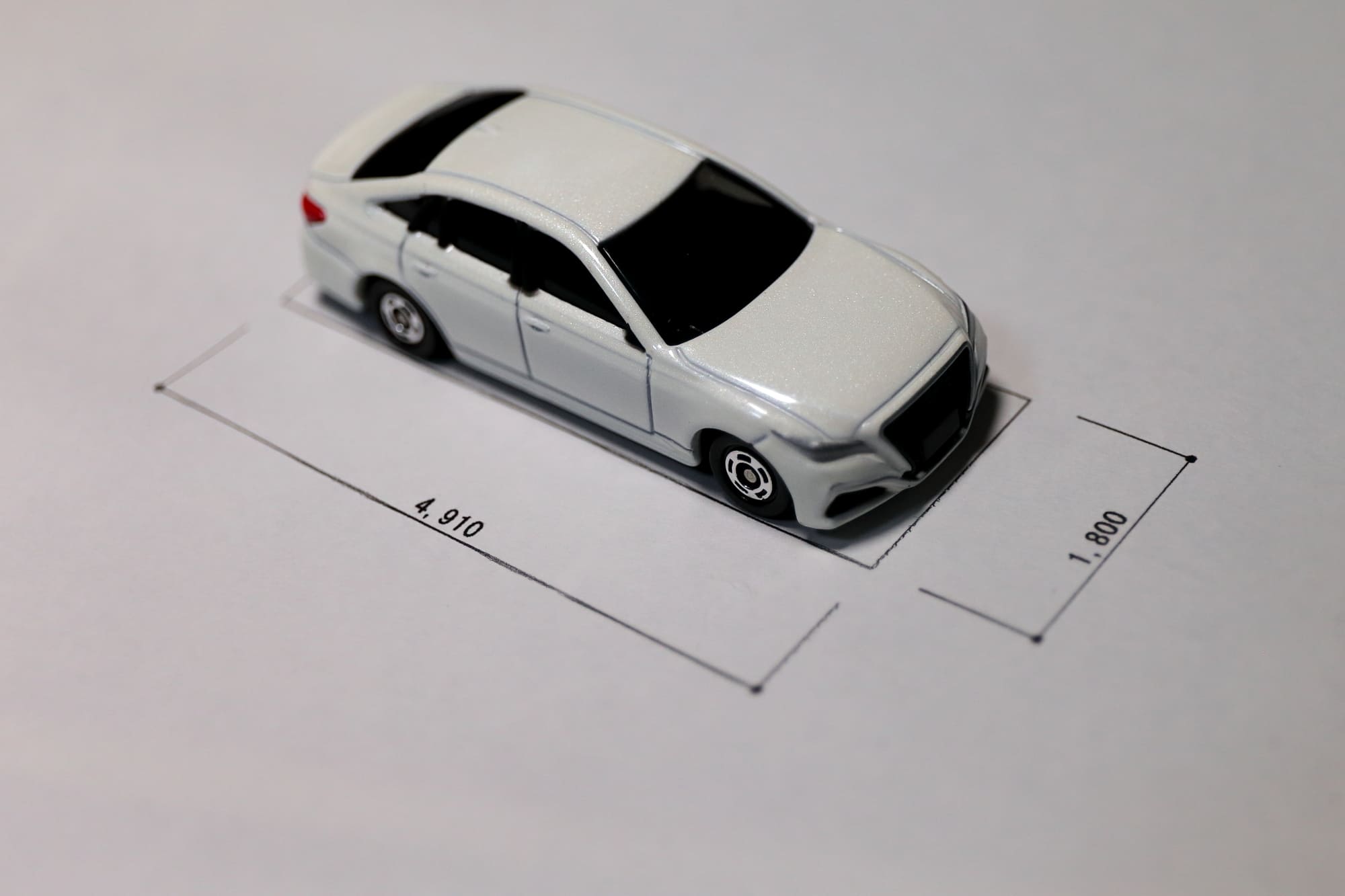

2-1.普通車の駐車区画

普通車を対象とした場合、一般的に必要とされるスペースは縦6.0m×横2.5mです。これは国土交通省のガイドラインや大手駐車場運営会社の基準とも一致しており、利用者が違和感なく駐車できる最小限のサイズといえます。面積にすると約15㎡(約4.5坪)ですが、これは純粋に「車が収まる区画部分のみ」の面積です。

もし横幅を2.3m以下に抑えてしまうと、ドアを開け閉めする際に隣の車に接触しやすく、クレームやトラブルの原因になりかねません。逆に2.7m程度の余裕を持たせれば停めやすさは向上しますが、その分配置できる台数は減ります。つまり、「台数効率」と「利用者の快適性」のバランスをどう取るかが収益性に直結します。

2-2.軽自動車の駐車区画

軽自動車専用の区画は縦3.6m×横2.0mが標準的なサイズです。面積にして約7.2㎡(約2.2坪)と、普通車よりも2坪程度少なく済みます。そのため、軽自動車比率が高い地域や住宅街では、この区画をうまく組み合わせることで限られた土地をより効率的に活用できます。

特に狭小地や変形地では「普通車だと停められないが、軽自動車なら配置できる」というケースもあり、戦略的に軽自動車専用区画を設けることが稼働率アップに繋がります。

2-3.通路込みの実効面積

実際の駐車場経営では、区画サイズだけではなく通路幅の確保が不可欠です。車の出し入れがスムーズにできなければ利用者は離れてしまい、稼働率低下につながります。

直角配置を採用する場合、最低でも4.5m、できれば5.5〜6m程度の通路幅が必要です。これにより、SUVやミニバンといった大きめの車種でも余裕を持って切り返しができます。結果として、駐車区画と通路を合わせた「実効面積」は1台あたり約25㎡(7〜8坪)が目安となります。

通路を必要以上に狭くすると、駐車に時間がかかり「停めにくい駐車場」という悪評が広がりかねません。逆に広すぎると、台数効率が悪化します。効率と快適さのバランスを取ることが、長期的な安定経営の鍵です。

2-4.レイアウト設計の違い

同じ面積の土地でも、レイアウト次第で配置できる台数は大きく変わります。代表的な配置方法には次の3つがあります。

2-4-1.直角配置

直角配置とは、駐車スペースに対して通路を垂直に交差させる、最も一般的なレイアウトです。利用者にとっては前進・後退で出入りがしやすく、運転に不慣れな人でも使いやすいという大きなメリットがあります。商業施設や駅周辺の駐車場など、多くのコインパーキングで採用されているのもこの方式です。

一方で、直角に駐車するためには4.5〜6m程度の広い通路幅 を確保しなければなりません。通路に大きな面積を割く必要があるため、土地の総面積が小さい場合には駐車台数が減ってしまう可能性があります。特に狭小地では「停めやすさを取るか」「収容台数を取るか」のバランスを慎重に判断する必要があります。

2-4-2.斜め配置

斜め配置は、駐車区画を通路に対して30〜60度程度の角度で配置する方法です。直角配置に比べて車の出し入れがしやすく、必要な通路幅をやや抑えられるのが特徴です。利用者がスムーズに駐車できるため、回転率を高めやすく、コインパーキングや来客用駐車場などに向いています。

ただし、斜めにする分、区画の奥行きが長く必要になるため、土地の形状によっては逆に効率が悪くなる場合もあります。特に奥行きの短い土地では台数が減ってしまうことがあるため、採用には土地の縦横比や接道条件を見極める必要があります。

2-4-3.縦列配置

縦列配置とは、1つの通路に対して2台以上を前後に並べて駐車させる方法です。限られた面積の中で台数を増やすことができ、通路幅を最小限に抑えられるというメリットがあります。狭小地や細長い土地など、他の方式では効率的に配置できない場合に有効です。

しかし、利便性の面では大きなデメリットがあります。奥側の車を出すためには手前の車を移動させなければならず、利用者同士のトラブルやストレスにつながりやすいのです。特に月極駐車場では契約者間のトラブルが頻発しやすいため、採用する場合は「家族で利用する」「特定の法人がまとめて借りる」など、限られたケースに限定するのが現実的です。

土地が整形地か、細長いか、あるいはL字や旗竿地かによって最適な配置は異なります。駐車場設計は単なる区画割りではなく「収益性を最大化する戦略」であり、ここを軽視すると同じ広さでも収益に大きな差が生まれてしまいます。

3.広さごとの駐車台数と経営イメージ

土地の広さは、駐車場経営の収益性や運営スタイルを大きく左右します。ここでは坪数ごとに配置できる台数と、考えられる経営スタイルを整理してみましょう。広さが限られていても工夫次第で収益化できるケースは多いため、自分の土地の状況と照らし合わせながら確認してみてください。

3-1.30〜50坪の土地

30〜50坪ほどの土地では、5〜7台程度の駐車スペースを確保するのが一般的です。規模としては小さめですが、住宅街やオフィス街の近隣など、安定した駐車需要があるエリアであれば十分に成り立ちます。

この規模では、短時間利用が中心のコインパーキングにするには投資負担が重くなりがちなので、月極駐車場として貸し出す方が現実的です。ただし、駐車場経営の管理方式を後章で紹介する「一括借り上げ方式」にする場合、初期費用を大幅に抑えることができるため、コインパーキングの経営も可能となります。

3-2.100坪の土地

100坪の広さがあれば、14〜15台前後の駐車スペースを配置できます。ここからは規模的に選択肢が広がり、月極駐車場でも小規模コインパーキングでも運営可能です。

駅に近い場所や商業施設周辺であれば、時間貸し需要が見込めるためコインパーキングの方が高収益化を狙いやすいでしょう。一方で、オフィス街や住宅街で長期利用者が見込める場所では、月極契約による安定収益を選ぶのも一つの手です。

ただし、この規模になると初期投資(舗装・精算機・防犯設備など)は数百万円単位に膨らむため、運営方式や費用負担の仕組みを慎重に検討することが収益性を左右します。

3-3.狭小地・変形地

「土地が狭いから駐車場は無理」と考える方もいますが、実際には1〜3台程度でも収益化できるケースがあります。例えば、商店街の裏路地や住宅街の一角など、近隣に駐車スペースが少なく、需要が集中する場所では、小規模でも高稼働率を維持できるのです。

また、細長い土地やL字型の変形地でも、区画割りや軽自動車専用区画を導入することで有効活用できます。このような「他に使いにくい土地」こそ、駐車場という形で資産価値を生み出せる可能性があります。

ただし、狭小地では駐車のしやすさが稼働率を大きく左右します。設計段階から出入口や区画幅を丁寧に設計することが重要です。

4.広さに関わらず失敗しないためのポイント

駐車場経営は「広い土地なら必ず成功する」「狭小地では難しい」と単純に判断できるものではありません。実際には、土地の広さよりも 需要調査・料金設定・レイアウト設計 といった準備や工夫が成否を分けます。ここを押さえておかないと、せっかくの土地を活かしきれずに赤字経営に陥る可能性もあるのです。以下で、それぞれの重要性を詳しく解説します。

4-1.需要調査

需要調査は駐車場経営の土台となる工程です。仮に広さが十分にあっても、周辺に競合が多く利用者が集まらなければ利益は出ません。調査の際には、単に「近くに駐車場があるかどうか」ではなく、稼働率・時間帯ごとの利用状況・近隣施設の特性 を細かく見ることが大切です。たとえば、住宅地なら夜間需要、オフィス街なら昼間需要、商業施設周辺なら週末やイベント時の需要が中心になる傾向があります。こうしたパターンを把握することで、自分の土地でどの形態(月極かコインパーキングか)が最も適しているか判断できるのです。

ただし、正確な需要調査を個人で行うのは手間も時間もかかります。誤った判断をすれば、せっかくの土地が赤字を生むリスクもあります。そのため、地域の駐車場需要や収益性のデータを持つ信頼できる管理会社に調査を依頼することをおすすめします。

4-2.料金設定

駐車料金は「少し高くても収益を増やしたい」と思うオーナー心理が働きがちですが、実際には 相場から乖離した料金設定は稼働率の低下に直結します。逆に安すぎると、稼働率は上がっても利益が薄く、維持費や税金を差し引くと赤字に転落しかねません。

料金設定を行う際は、競合の料金を参考にしつつ、利用者の行動心理を考えるのがポイントです。たとえば、周辺が1時間300円なら、自分の駐車場を280円にするだけで「ここに停めよう」という心理を生み出せます。加えて、長時間利用割引や最大料金の設定など、利用者にとって分かりやすく安心感のある料金体系を整えることも重要です。

4-3.レイアウト設計

レイアウト設計は、土地の広さを最大限に活かすための「収益デザイン」と言っても過言ではありません。たとえ同じ100坪の土地でも、区画の取り方や通路幅の設計次第で、10台しか置けないケースもあれば15台配置できるケースもあります。つまり、設計の工夫次第で収益性が数割変わる可能性があるのです。狭小地や変形地の場合は特に、直角配置・斜め配置・軽専用区画の組み合わせなどを工夫しなければ「停めにくい駐車場」になってしまい、利用者に敬遠されるリスクがあります。さらに、出入口の位置や看板の見やすさも稼働率に直結します。こうした細部の設計を専門家の知見を借りながら行うことで、土地の可能性を最大限に引き出せるのです。

このように、「需要調査・料金設定・レイアウト設計」を適切に行えば、土地の広さを問わず、安定した収益を生む駐車場経営が可能になります。

5.一括借り上げ方式なら広さを問わず安心

「土地が狭い」「形が悪い」「投資や管理に不安がある」。こうした悩みを持つオーナーに有効なのが一括借り上げ方式です。

この方式では、専門の運営会社が土地をまとめて借り上げ、料金設定から設備設置、集金・清掃・トラブル対応まで一手に担います。オーナーは土地を提供するだけで、毎月固定の賃料を受け取ることができます。空車リスクや管理の煩わしさを気にせずに済むのが大きな強みです。オーナーは余計な手間をかけず、安定収益を確保することが可能です。土地条件だけでなく、駐車場経営の仕組みや委託会社選びのポイントも押さえておくと安心です。

6.まとめ

駐車場経営は「1台あたり7〜8坪」を目安に考えると、自分の土地で何台配置できるかをイメージしやすくなります。30坪の狭小地から100坪を超える大規模地まで、規模に応じた活用方法がありますが、成功には需要調査と料金設定、そして適切な管理方式の選択が不可欠です。

そして「広さに不安がある」「管理の負担を減らしたい」と考える方には、この記事でも紹介した一括借り上げ方式が最も現実的な選択肢です。NTTル・パルクでは、一括借り上げ方式をはじめとした、土地条件に合わせた最適な運営プランを用意し、オーナーが安心して安定収益を得られるようサポートしています。

大切な土地を眠らせておくのではなく、駐車場経営で資産に変えてみませんか?まずはお気軽にご相談ください。

駐車場経営を

駐車場経営を お問い合わせ

お問い合わせ